Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении

Тропы, которые встречаются в ЕГЭ

Привет! Сегодня мы разберём тропы, которые встречаются в ЕГЭ. Для начала нужно понять, зачем это нам вообще нужно. Есть как минимум 2 причины:

- Это поможет тебе написать сочинение, в том числе и сочинение по лирике, которое, как правило, пугает всех.

- Сделать 8 задание, ведь именно в нём необходимо из 7 предложенных приёмов выбрать только те, которые автор использует в стихотворении.

Ну и 3 причина – это то, что без приёмов литература – это не литература, так что начнём!

Эпитет

Дадим самое базовое понимание этого тропа – образное определение. Если мы обратимся к античности, откуда произошла наука филология, то найдём два вида эпитета: «необходимый» и «украшающий». Под первым разумеется такое определение, которое ограничивает объем определяемого понятия; необходимый эпитет тем самым сливается с определяемым словом в единое словосочетание и не может быть опущен без изменения основного смысла выражаемого понятия, другими словами, необходимый эпитет является неотъемлемой частью словосочетания, в которое он входит, выражая отличительный признак предмета. Например, «русский язык», «древний мир», «бешеная собака». То есть такое определение может быть и вовсе устранено, так как это не стилистический приём, такой эпитет не может рассматриваться отдельно от слова, при котором он стоит.

Второй тип эпитетов – «украшающие». Именно они выделяют и выражают свойство предмета уже в данном, отдельном предмете мысли. Например, «воронья ночь» у И.А. Бродского или «смертельный мел» у В.В. Маяковского или «великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» (И.С. Тургенев), в этой фразе только первые четыре прилагательных должны считаться эпитетами. Или у М.Ю. Лермонтова: «В песчаных степях Аравийской земли» – «песчаных» есть эпитет, но «Аравийской» есть только определение, но не эпитет.

Так, подводя итог, эпитет – это «определение при слове, влияющее на его выразительность», как сказал Горнфельд А.Ф. В эпитете можно считать отношение поэта или прозаика к определённому предмету, ведь именно этот троп даёт ему окраску, делает его стилистически значимым.

Последний факт: с точки зрения познавательного аспекта, определение отличается от эпитета тем, что добавляет к содержанию определяемого понятия признак, который ограничивает его объем («лошадь» – «вороная лошадь», «серая лошадь»), т. е. осуществляет логическую классификацию. Эпитет же выделяет, усиливает типичный признак характеризуемого («серый волк», «синее море») и тем самым выступает в качестве экономного средства создания художественного образа.

Аллегория

Аллегория не встречается в поэзии, о ней принято говорить в эпических произведениях. Что же это такое и почему её часто путают с символом?

Аллегория - это выражение отвлеченного, абстрактного содержания мысли (понятия, суждения) посредством конкретного (образа), например, изображение смерти в виде скелета с косой, правосудия в образе женщины с завязанными глазами и с весами в одной руке и мечом в другой. Тем самым в аллегории конкретный образ получает абстрактное значение, обобщается, сквозь образ созерцается понятие. Этот элемент абстрактного значения образа, делающий его служебным по отношению к определенному понятию или суждению, стоящему за ним, составляет характерную черту аллегории. Так, за аллегорией всего одно значение, которое всегда понимается одинаково! В аллегории всегда есть 2 смысловых ряда: тот, который заключён в изображении, и тот, на который оно намекает. Это особенно явственно сказывается на дидактических жанрах поэзии: на притче, на басне, которые и строятся обычно как аллегория, и вообще на тех аллегорических произведениях, в основе которых лежит намерение пояснить или иллюстрировать нечто отвлеченное конкретным.

Символ же – это многозначный образ, который объединяет разные планы действительности, воспроизводимой автором. Так, в стихотворении М. Лермонтова «Парус» родство двух разноплановых явлений (личность и стихия) воплощено в символическом образе одинокого паруса, гонимого по волнам. Подобную систему соответствий можно обнаружить в таких символических стихотворениях, как «Анчар» и «Три ключа» А.С. Пушкина, «Три пальмы» М.Ю. Лермонтова.

Гипербола

Гипербола – это троп, с помощью которого создаётся преувеличение предметов, действий, событий и т.д.

Эта стилистическая фигура может встречаться как в поэзии:

Суются тресты,

суются главки

в каждое место,

во все лавки.

А на Генеральной,

у Проводниковского дома —

тысяча пудов

разного лома.

Надорветесь враз-то —

пуды повзвесьте!

Тысяч полтораста,

а то

и двести.

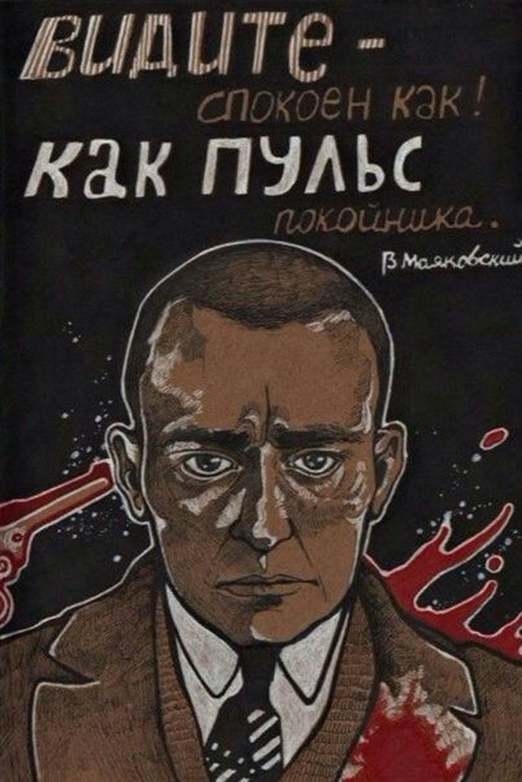

(В.В. Маяковский)

так и в прозе:

«Мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить» (М.Е. Салтыков-Щедрин).

Метафора

Метафора – это вид тропа, в основе которого лежит перенос по сходству или по аналогии.

У метафоры есть некая основа – скрытое сравнение или неназванное сравнение, то есть то, где не используется союз. Это сравнение создается на основании признака, общего для двух членов или слов.

В роли первого и второго предмета могут выступать любые вещи: явления неживой природы, растения, животные, люди, их внутренний мир. Давайте выделим основные типы:

- неживое – неживое (о месяце: «за бабиной избушкой висит хлеба краюшка...», загадка). Не удивляйтесь загадке в примерах к метафоре, ещё Аристотель говорил о том, что загадка и метафора схожи;

- живое – живое (о девушке: «юркая и тоненькая змейка», М. Горький);

- живое – неживое (о мускулах: «чугун»);

- неживое — живое («хребты волн»).

Более сложные типы метафор основаны на сближающих явлениях, воспринимаемых разными органами чувств («крик красок на полотне»). То есть что-то очень яркое, как в данном случае, сопоставляется с громким, так передаётся ощущение, сознание, и воображение сразу генерирует это.

Что позволяет авторам создавать метафоры? Всё просто: видимое или объективное сходство между предметами. Оно может быть основано на следующих свойствах:

- цвет – «деревья в зимнем серебре» (А. С. Пушкин), здесь всё вполне просто: снег – это в целом удивительное явление, но все знают, что он белый с некоторым отливом, которым может быть и серебряный;

- форма – «лезвие месяца» (М. А. Шолохов), «колечко» (о змее). Месяц острый и по своей форме напоминает серп, а именно его лезвие, поэтому назвать его форму «лезвием» - очень логично;

- размер (часто в сочетании с другими свойствами) – «крошка», «клоп» (о ребенке), табаком «набивал нос с обоих подъездов» (Гоголь так писал о больших ноздрях);

- плотность – «газ» (о легкой ткани), «молоко» (о густом тумане), также «бронза мускулов» (В. В. Маяковский);

- динамичность – «задавленная сном куча жирного тела» (Горький), «истукан» (о неподвижно стоящем человеке) или же: «молния», «дать молнию» (о телеграмме).

NB! Очень важно запомнить, что свойство, на котором строится метафора, в первом предмете (объект изображения) может быть как постоянным, так и переменным (если мы, например, говорим о человеке, неподвижно стоявшем, называя его истуканом, то должны понимать, что он может в любой момент поменять это «свойство» и стать гиперактивным), во втором (средство уподобления) – только постоянным (истукан – это статуя, она неподвижна).

Существует ещё один подвид метафоры – развёрнутая. В каких случаях мы обращаемся к такому термину: когда метафорическое выражение, которое, кстати, чаще всего не ограничивается ни словом, ни словосочетанием, раскрывается на протяжении большого отрезка текста или целого стихотворения. Этот приём применен М.Ю. Лермонтовым в стихотворении «Чаша жизни», где за основу взята ходовая, почти бытовая метафора «пить чашу жизни», то есть жить:

1

Мы пьем из чаши бытия

С закрытыми глазами,

Златые омочив края

Своими же слезами;

2

Когда же перед смертью с глаз

Повязка упадает,

И все, что обольщало нас,

С повязкой исчезает;

3

Тогда мы видим, что пуста

Была златая чаша,

Что в ней напиток был — мечта

И что она — не наша!