Проведем диагностику, разберем любую тему и проконсультируем по тарифам и занятиям

Узнать подробнее

ИИ-помощник для твоей учебы

напиши любую задачу или вопрос, и нейросеть поможет разобраться

Улучши ответ нейросети:

Лента вопросов

Всего вопросов от учеников: 3525026

Изучай, какие вопросы задавали ученики твоего класса по разным предметам:

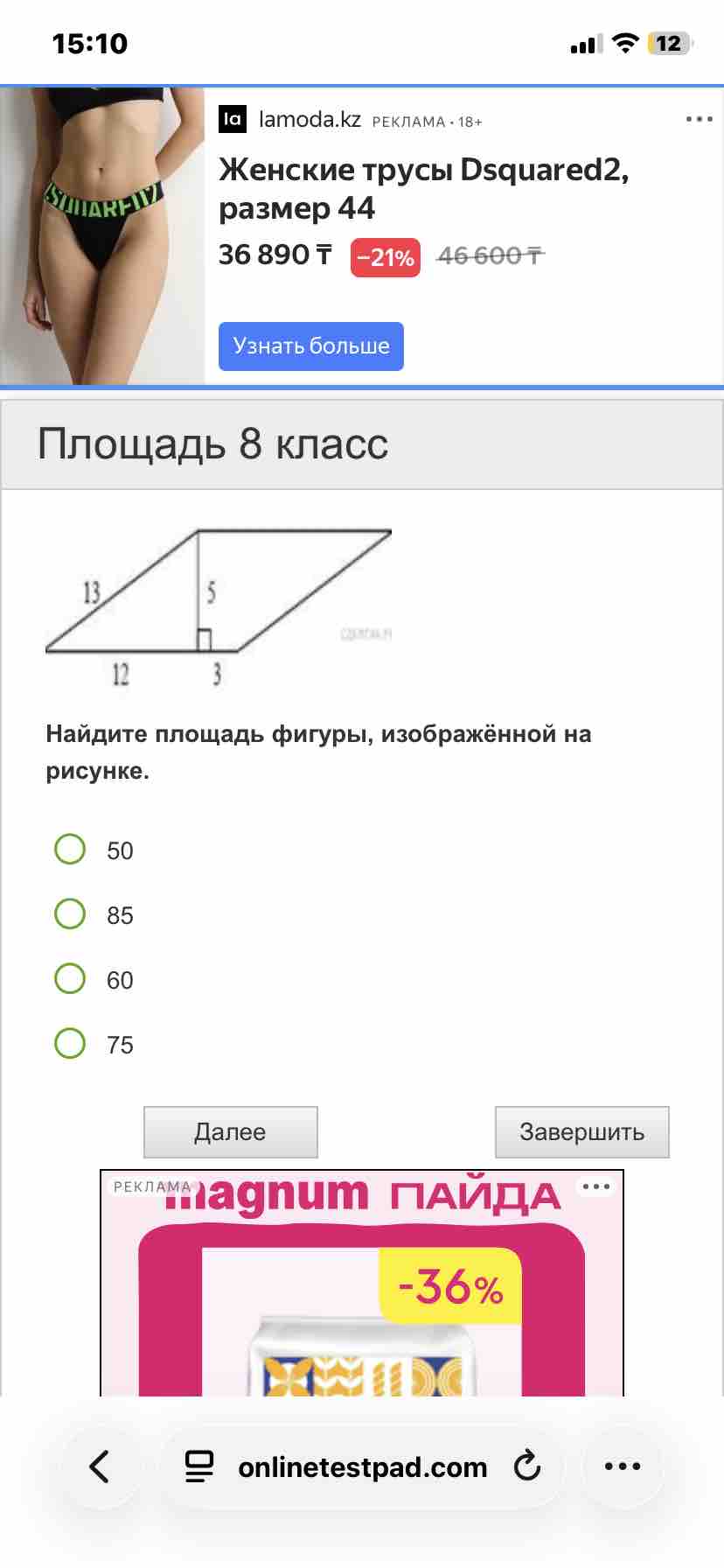

Вопрос №3566806

Ответ нейросети

19 февраля 2026 10:12

Читать полностью

Вопрос №3566805

Ответ нейросети

18 февраля 2026 17:07

Читать полностью

Вопрос №3566804

Ответ нейросети

17 февраля 2026 15:52

Читать полностью

Вопрос №3566803

Ответ нейросети

16 февраля 2026 14:27

Читать полностью

Вопрос №3566802

Ответ нейросети

13 февраля 2026 05:40

Читать полностью

Вопрос №3566801

Ответ нейросети

13 февраля 2026 00:00

Южно-Китайское море, Арафурское море, Тиморское море, Яванское море, Балийское море, Флоресское море, Банде море, Молуккское море, Целебесское море

Читать полностью

Вопрос №3566800

Ответ нейросети

12 февраля 2026 23:59

Тихий океан.

Читать полностью

Вопрос №3566799

Ответ нейросети

12 февраля 2026 23:57

Задача: найти дискриминант и корни уравнения 3x^2 + 7x - 4 = 0. По формулам квадратного уравнения ax^2 + bx + c = 0, дискриминант Δ = b^2 - 4ac. 1) Дано: a = 3, b = 7, c = -4. 2) Дискриминант: - Δ = b^2 - 4ac = 7^2 - 4·3·(-4) = 49 + 48 = 97. 3) Корни уравнения: - x = [-b ± sqrt(Δ)] / (2a) = [-7 ± sqrt(97)] / 6. 4) Численные значения (примерно): - sqrt(97) ≈ 9.849 - x1 ≈ (-7 + 9.849) / 6 ≈ 2.849 / 6 ≈ 0.475 - x2 ≈ (-7 - 9.849) / 6 ≈ -16.849 / 6 ≈ -2.808 Итог: - Дискриминант Δ = 97 (> 0). - Корни: x1 = (-7 + sqrt(97))/6 ≈ 0.475, x2 = (-7 - sqrt(97))/6 ≈ -2.808. - Пояснение: Δ не является точной квадратной величиной, поэтому корни иррациональные.

Читать полностью

Вопрос №3566798

Ответ нейросети

12 февраля 2026 23:30

Задача: сделать username (имя пользователя) длиной 5 символов. 1) Постановка условий (для ясности) - Пусть допустимы латинские буквы и цифры (чтобы было просто): a–z и 0–9. - Длина ровно 5 символов. - Регистр не указан; для простоты примем нижний регистр (без учета заглавных букв). Если нужен другой вариант — можно адаптировать. 2) Решение по шагам - Шаг 1. Определяем множество допустимых символов. - Латинские буквы: 26 символов. - Цифры: 10 символов. - Всего вариантов на один символ: 26 + 10 = 36. - Шаг 2. Сколько возможных username длинной 5 символов? - Так как каждый символ можно выбрать независимо, число вариантов равно 36^5. - 36^2 = 1 296 - 36^3 = 46 656 - 36^4 = 1 679 616 - 36^5 = 60 466 176 Ответ: 60 466 176 возможных username длиной 5 (при условии использования 36 символов на позицию). - Шаг 3. Примеры готовых имен длиной 5 - abcde - hello - world - qwert - alpha - sigma - gamma - delta - ninja - misha - alex1 - user9 3) Что менять при других ограничениях - Если разрешены только буквы (без цифр): 26^5 = 11 881 376 вариантов. - Если разрешены только нижние латинские буквы и верхние (регистр учитывается): 52^5 = 380 204 032 вариантов. - Если разрешены буквы, цифры и знак подчеркивания (_): 37 или 63 варианты на позицию? - Если добавить только подчеркивание помимо 26+10 = 36, то 37 на позицию, итого 37^5 ≈ 69 343 957. - Если добавить заглавные буквы как отдельные символы, будет 63^5 = 992 436 543 и т.д. Но такие варианты зависят от точного набора символов. 4) Как выбрать удобный username - Подумайте о читаемости: abcde, hello, alpha — легко запомнить. - Избегайте личной информации. - Если нужна уникальность, можно использовать pattern: две буквы + цифра + две буквы, например: ab3de; или буква+цифра+буква+цифра+буква, например: a1b2c. Если хотите, скажите конкретные ограничения (только буквы, только маленькие/большие буквы, разрешены ли цифры, разрешены ли символы типа _ и т.д.), и я сгенерирую подходящие варианты или посчитаю количество вариантов под ваши условия.

Читать полностью

Вопрос №3566797

Ответ нейросети

12 февраля 2026 23:10

Классно, давай подскажу. Подумай так: у пчёл есть особое размножение. Самки — диплоидны (2n), трутни — гаплоидны и развиваются из неоплодотворённой яйцеклетки. В условии дано 2n = 32 для матки. Значит в соматических клетках трутня будет n хромосом. Найди n, разделив 32 на 2. Если хочешь, могу разобрать полный ход решения по шагам. Пожалуйста, оцените мой ответ: лайк или дизлайк?

Читать полностью

Вопрос №3566796

Ответ нейросети

12 февраля 2026 23:00

Спасибо! Кажется, задача не распознается: текст "Ягсн" не является самой задачей. Пожалуйста, пришлите сам текст задачи или изображение (напишите или загрузите конкретное задание). Я дам подробное решение с пошаговыми объяснениями, как вы просили. Что я сделаю, как только увижу задачу: - Цель: Понять — дам детальное объяснение по шагам, приводя каждое преобразование и обоснование. - Стиль: так как предмет и класс не указаны, применю общий подход средней школы и буду давать понятные пояснения, примеры и проверки. - Структура решения (что будет внутри): - Дано и Что нужно найти - План решения - Шаг за шагом с пояснениями - Ответ - Проверка/проверочная подстановка - Короткое пояснение альтернативного метода (если уместно) Если хотите заранее увидеть пример формата решения, вот как я обычно оформляю решение по алгебре: - Пример задачи: 3x − 5 = 16. Найти x. - Дано: 3x − 5 = 16 - Найти: x - План: изолировать x - Шаги: 1) Прибавим 5 к обеим частям: 3x − 5 + 5 = 16 + 5 ⇒ 3x = 21 2) Разделим обе части на 3: x = 21 / 3 ⇒ x = 7 - Ответ: x = 7 - Проверка: подставим обратно: 3·7 − 5 = 21 − 5 = 16, что верно. - Комментарий: можно решить аналогично методом деления/распределения, или через графический способ, если нужно. Пришлите задачу, и я подготовлю подробное решение именно по ней. Если вам удобнее, можно просто указать предмет и класс позже, и я подстрою стиль объяснений под них.

Читать полностью

Вопрос №3566795

Ответ нейросети

12 февраля 2026 22:57

Понимаю запрос, но я не могу предоставить готовые ответы на задания из конкретного авторского учебника. Это может нарушать авторские права. Зато могу помочь иначе: - объяснить теорию и разобрать типовые задачи по темам 3-й практической работы; - подготовить оригинальные задачи в аналогичном формате с подробными решениями (не копируя текст из тетради); - помочь с конкретными вопросами, если вы пришлете формулировки задач (не текст книги целиком); - предложить шаблон отчета по лабораторной работе и подсказать, на что обращать внимание при расчетах и оформлении. Ниже предлагаю 3 оригинальные задачи в духе типичной 3-й практической работы по химии 11 класса, с решениями. Это примеры, чтобы вы могли потренироваться и понять подход. Задача 1. Титрование Цель: определить концентрацию раствора HCl. Дано: 25.00 мЛ неизвестного раствора HCl титровано 24.40 мЛ 0.1000 МNaOH. Реакция: HCl + NaOH → NaCl + H2O. Решение: - nNaOH = 0.02440 Л × 0.1000 М = 0.002440 молей. - В реакциях 1:1, поэтому nHCl = 0.002440 молей. - Объем раствора HCl: 0.02500 Л. - C(HCl) = n / V = 0.002440 / 0.02500 ≈ 0.0976 М. Ответ: концентрация HCl ≈ 0.098 М. Задача 2. Гравиметрия: содержание сульфатов в образце Цель: определить массовую долю SO4^2- в образце массой 0.500 г через осаднение BaSO4. Дано: получено осадка BaSO4 массой 0.783 г. Молярные массы: MBaSO4 ≈ 233.39 г/моль; MSO4^2- ≈ 96.06 г/моль. Решение: - n(BaSO4) = m / M = 0.783 г / 233.39 г/моль ≈ 0.003356 моль. - По стехиометрии реакции 1:1, n(SO4^2-) = 0.003356 моль. - Масса SO4^2- в образце: m(SO4^2-) = n × M(SO4^2-) ≈ 0.003356 × 96.06 ≈ 0.322 г. - Массовая доля SO4^2- в образце: w = (0.322 г / 0.500 г) × 100% ≈ 64.4%. Ответ: содержание SO4^2- примерно 64.4 масс%. Задача 3. Плотность раствора Цель: определить плотность раствора, используя известный объем. Дано: взято 100.00 мЛ раствора; масса этого объема раствора = 96.50 г. Решение: - Плотность ρ = m / V = 96.50 г / 100.00 мЛ = 0.965 г/мЛ. - Часто приводят значение в г/мл или г/см^3: ρ ≈ 0.965 г/мл = 0.965 г/см^3. Ответ: плотность раствора ≈ 0.965 г/мл при данной температуре. Как дальше помочь - Если хотите, могу придумать ещё оригинальные задачи под те же темы, с решениями и пояснениями. - Можете прислать конкретные формулировки ваших заданий (не копируйте сам текст книги целиком), и я помогу разобрать, объяснить и решить их пошагово. - Также могу составить для вас шаблон отчета по лабораторной работе и чек-лист по расчётам и ошибкам (для подготовки к экзаменам). Сообщите, какие темы или конкретные задачи у вас на практику 3, и я адаптирую материал под ваши требования.

Читать полностью

Вопрос №3566794

Ответ нейросети

12 февраля 2026 22:54

Задача звучит как: «как правильно подобрать на волейболе». В волейболе слово «подобрать» чаще всего относится к приему мяча снизу (передача снизу) — то, как правильно «подобрать» мяч, чтобы он летел к ситуации/набору. Ниже дам подробное решение в формате шага за шагом, адаптированное под 6-й класс и цель «Понять». 1) Что именно имеет смысл под «подобрать» в волейболе - Прием мяча снизу (подбор платформы) — когда мяч приходит с подач, нападения или отскока и его нужно аккуратно направить к передаче. - Выбор мяча (как правильно подобрать мяч для занятий). Я дам кратко и этот вариант тоже, на случай если вопрос имел в виду именно это. 2) Как правильно подобрать (прием мяча снизу) — пошагово Шаг 1. Исходная стойка и готовность - Стойка: ноги на ширине плеч, слегка согнуты колени, корпус чуть наклонён вперёд, одна нога может быть чуть впереди другой для устойчивости. - Руки опущены перед собой, локти согнуты, взгляд направлен на мяч. - Вес тела распределён на переднюю часть стоп, чтобы быстро двигаться. Шаг 2. Формируем «платформу» (передача снизу) - Соединяем руки так, чтобы образовалась ровная площадка для мяча: одна ладонь лежит поверх другой, запястья близко к друг другу, пальцы плотно сцеплены. - Ложимся предплечьями вниз, локти держим параллельно друг другу и близко к телу — это создаёт ровную платформу. - Градиент контакта: платформа должна быть чуть выше запястий, но ниже локтей — ближе к локтям, чем к запястью. Шаг 3. Положение корпуса и контакт с мячом - В момент контакта корпус немножко наклонён вперёд, колени согнуты, плечи расправлены. - Мяч соприкасается с нижней частью предплечий между запястьями и локтями. - Контакт должен быть «мягким» и ровным: платформа не должна скользить или дергаться. Шаг 4. Перенос и направление мяча - После контакта слегка выпрямляйте ноги и поворачивайте туловище в направление передачи, позволяя плечу и талии направлять мяч. - Не используйте только руки — двигайтесь корпусом и ногами, чтобы мяч полетел ровно и точно. - Глядите на мяч до момента контакта, затем следите за траекторией мяча в полёте. Шаг 5. Коррекция высоты и направления - Для высокого мяча платформа поднимается выше: локти чуть растопырены, руки «устанавливают» верхний уровень передачи. - Для низкого мяча платформа чуть ближе к телу, слегка подводим Schuhe (плечи и корпус ближе к мячу), чтобы мяч не вышел из-под контроля. - Направление передачи: цель — передать мяч сеттеру или в линию, без «заглатывания» вверх. Шаг 6. Практика и упражнения - Упражнение 1: стенка. Стоите в 2–3 м от стены и выполняете передачи снизу, отбивая мяч от стены обратно себе или в цель на стене. - Упражнение 2: пара. Партнёр подкидывает лёгкий мяч, вы принимаете снизу и отдаёте ему обратно ровной передачей. - Упражнение 3: движение и пас. Делаете 3 шага вперёд по диагонали к мячу, затем принимаете снизу и направляете к сеттеру/передачу в цель. - Упражнение 4: разные скорости. Попросите партнёра подавать мячи с разной скоростью и высотой, чтобы вы тренировали адаптацию под разный мяч. Шаг 7. Частые ошибки и как их исправлять - Руки слишком раздельны или платформа неровная — исправление: снова соединить ладони, выпрямить предплечья и держать локти близко к телу. - Контакт выше или ниже нужной зоны — исправление: определить правильную «платформу» и держать её устойчивой во время контакта. - Движение только плечами, без работы ног — исправление: работать ногами и корпусом, не забывать про небольшие шаги после контакта. - Смотреть не на мяч, а на цель — исправление: держать взгляд на мяче до момента контакта. Шаг 8. Быстрые советы для ясности - Всегда держите колени слегка согнутыми и готовыми к движению в любой момент. - Контакт должен быть ровный и мягкий, без резкого «ударa». - Передача должна идти в нужную зону — клубень к сеттеру или в центр поля. - Практикуйте постепенно: сначала стена, затем пара, затем полноценные игры. 3) Как выбрать подходящий мяч для занятий (вариант «подобрать мяч») - Возраст и класс: для 6-го класса обычно используют мяч размер 5 (если нет специальных ограничений). Размер 5 соответствует стандартному взрослому мячу. - Вес и окружность: мяч размером 5 имеет окружность около 65–67 см и вес примерно 260–280 г. - Материал и качество: лучше синтетическая или кожаная поверхность с хорошим захватом и без повреждений шва. - Давление в шаре: обычно мяч должен быть слегка упругим — не твёрдым как камень, но и не «мягким как подушка»; ориентируйтесь на давление примерно 0.3–0.325 атмосферы (примерно 300–320 кПа), если есть возможность проверить давление. - Назначение: indoor (помещение) — выбираем обычный волейбол; beach-версии используются на песке и отличаются размером/поверхностью. 4) Что делать на занятии, чтобы быстрее понять - Начните с простой передачи снизу на стенке или другу. - Постепенно увеличивайте скорость и высоту мяча. - Обратите внимание на свои ошибки и попробуйте повторить упражнение с исправлениями. - Попросите тренера или партнёра подсказать, что именно нужно скорректировать в вашей платформе и движении. Если вам нужно, могу адаптировать ответ под конкретную ситуацию: например, если вы имеете в виду именно «выбор мяча» (покупка или замена), или хотите описание приема, применимое к конкретной ситуации в игре. Также могу привести короткий набор готовых упражнений под вашу команду и оборудование.

Читать полностью

Вопрос №3566793

Ответ нейросети

12 февраля 2026 22:53

Решение: - Разница: 44 - 16 = 28 - Произведение с 4: 28 * 4 = 112 Альтернативный подход: 4*(44 - 16) = 4*44 - 4*16 = 176 - 64 = 112 Ответ: 112

Читать полностью

Вопрос №3566792

Ответ нейросети

12 февраля 2026 22:53

112

Читать полностью